연일 폭염이 지속되는 가운데 9일 서울 시내의 건설현장 노동자들이 건축자재를 나르고 있다. (사진=뉴시스)

건산연에 따르면 영국은 2016년 외벽 보수 및 리모델링을 진행하다가 발생한 그렌펠 타워 화재 참사 이후 건축안전법 제정을 통해 안전 법규 전반 개혁을 추진했다.

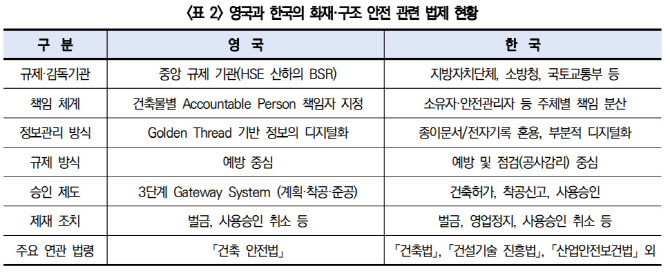

영국은 건축안전법에 △안전규제 전문기관 시설 △고위험 건축물 계획 및 설계·착공·준공 승인절차 의무화 △안전관련 디지털기록 의무화 등을 명시하는 등 일정 규모 이상 건축물을 대상으로 생애주기 전반에 걸쳐 구조적 안전기준을 강화하고 건설 주체별 책임 소재를 명확히 했다. 영국 보건 안전청 산하의 건물 안전규제 기관(BSR)을 신설해 고위험 건축물의 단계별 안전 기준을 마련하도록 했으며 설계·착공·준공 각 단계에서 BSR 심사를 통과해야만 다음 단계를 진행할 수 있다는 것 등이 골자다.

이와 관련해 김민주 건산연 부연구위원은 “중앙집중형 안전관리 체계와 게이트웨이 시스템을 통한 3단계 승인절차 운영 등을 통해 고위험 건축물 대상으로 강력한 예방 중심의 안전관리 체계를 구축하고 있다”고 해석했다. 또 체계적인 건축물 관리와 책임 구조를 명확하게 함으로써 건축 안전에 대한 사회적 인식을 제고할 수 있게 됐다고 평가했다. 다만 시공사 등 책임주체의 법적 부담이 커진 점 등이 시장을 위축할 요인이 될 수 있다고도 봤다.

한국의 화재·구조 안전 관련 현행법은 이와 비교해 △안전 감독기관 및 책임 구조 △정보관리 방식 △승인제도에 따른 단계별 사업 추진 요건 등에서 차이를 보인다는 분석이다. 우리나라 건설기술 진흥법과 산업안전보건법에 따르면 규제·감독기관이 분산돼 있고 우리나라 착공단계 승인 관리는 허가제보다는 신고제에 가깝다.

(자료=한국건설산업연구원)

김 부연구위원은 이어 “영국의 예방 중심·중앙집중형·디지털 기반 건축 안전 규제 체계는 우리나라의 안전 관련 제도 및 문화의 개선 방향에 있어서 중요한 시사점을 제공하고 있다”며 건설안전 기능 강화뿐 아니라 사고 예방을 위한 제도적 기반의 중요성을 강조했다.